ENVÍO GRATIS A NIVEL NACIONAL POR COMPRAS SUPERIORES A $250.000

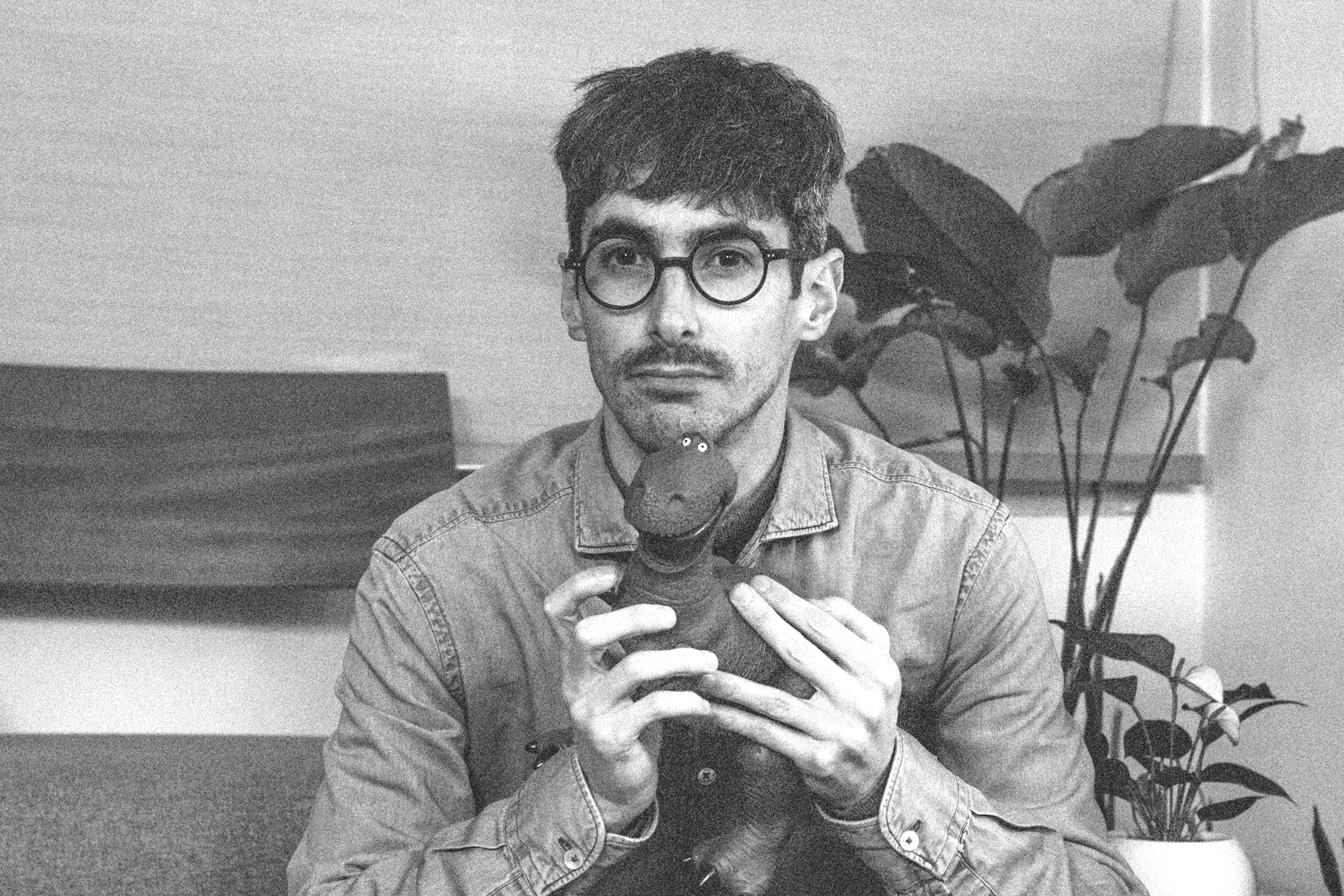

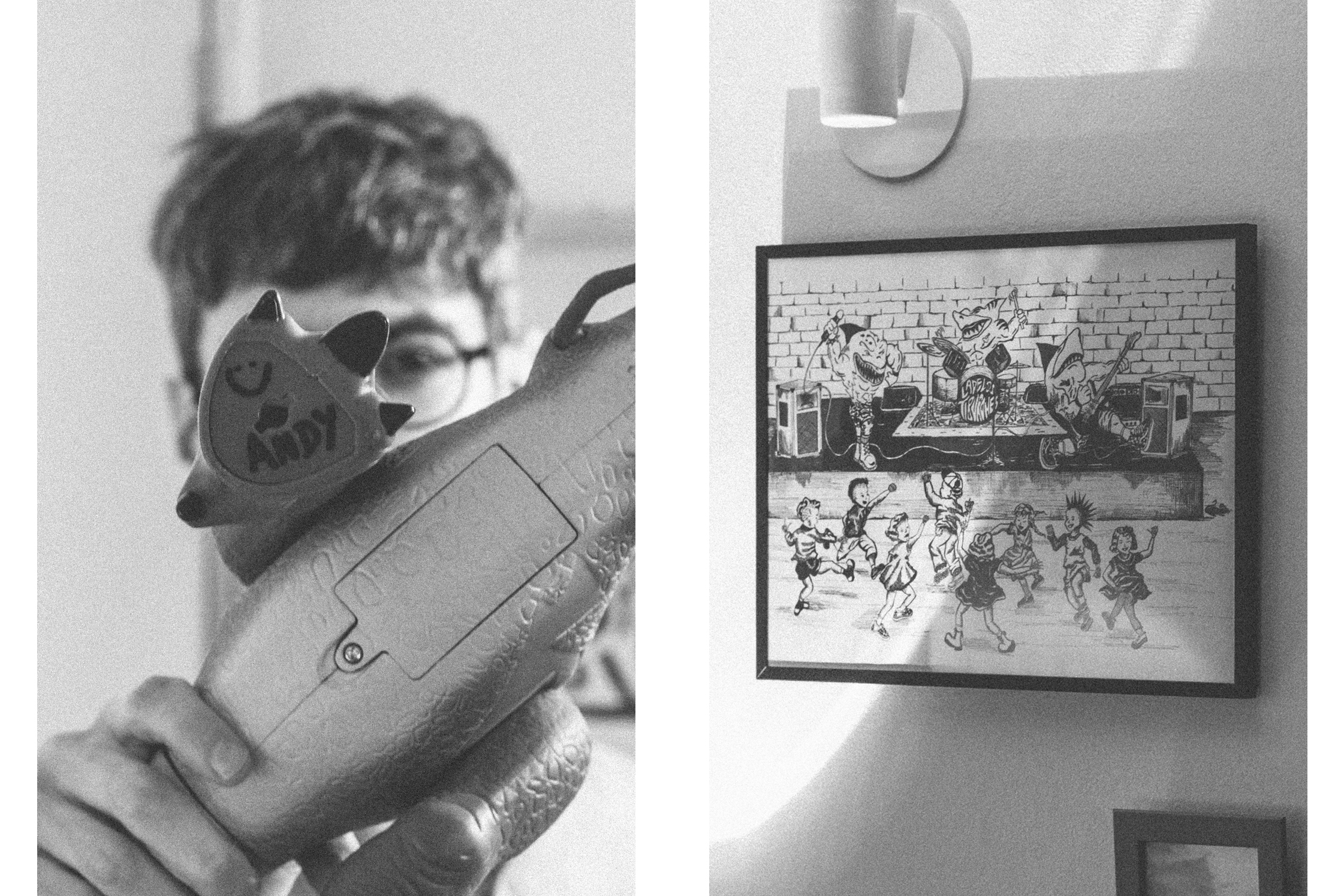

Casi todas mis pasiones comenzaron a manifestarse alrededor de los doce años. Recuerdo con claridad cómo me sentía ante los temas que me fascinaban y cómo, casi siempre, estaban representados a través del diseño. Pasaba horas llenando cuadernos con dibujos de escudos de equipos de la NBA, parches de misiones espaciales de la NASA y la ESA, y personajes de series animadas con paletas de colores vibrantes. También tenía una obsesión por coleccionar el cartón de los blísters de figuras de acción: en la parte posterior aparecían fotos y composiciones con la colección completa de figuras y accesorios. Algunos de los que más me marcaron fueron los de Las Tortugas Ninja, la serie animada de Batman de Warner, Crash Dummies y Thunderbirds. Cada vez que me regalaban una figura o accesorio con esas licencias, archivaba cuidadosamente el packaging.

Estudié Publicidad y recuerdo mi primera experiencia en una agencia como algo bastante particular. Era un equipo pequeño, liderado por un director creativo muy singular. Comencé como redactor, escribiendo copys en unas oficinas casi vacías: un piso recién inaugurado, ocupado apenas por cuatro o cinco personas. Una tarde, mientras el director de arte se levantaba para ir a almorzar —bloqueado con una pieza gráfica para una cadena de hoteles—, me pidió que intentara resolverla. Cuando volvió, vio lo que había hecho y, con toda seriedad, me dijo que debía dedicarme a la dirección de arte, que tenía que cambiar de rumbo y dejar la redacción.

Desde mis primeros trabajos como diseñador entendí el valor de pensar de manera conceptual, de aportar una mirada distinta sobre lo cotidiano. También descubrí que esa actitud —más que cualquier habilidad técnica— marcaba la diferencia al momento de ser contratado en una agencia o estudio. Tuve además la fortuna de contar con jefes que asumían un rol pedagógico, y eso fue decisivo. Comprender desde temprano la importancia de mantener una postura humilde —de aprendiz— me permitió acercarme con mayor profundidad a la profesión del comunicador visual.

Además del desafío y del ejercicio de desapego que implica para alguien con inclinaciones coleccionistas, comenzar de cero en un lugar nuevo siempre ha sido para mí una oportunidad de construir hogar. Lo digo así, literalmente, porque lo entiendo como una tarea, una acción necesaria para vivir la experiencia completa. Mudarse de país también significa ser de afuera, jugar de visitante, y eso tiene algo muy particular. En mis dos últimas mudanzas he procurado observar con atención a las personas que van apareciendo a medida que comparto mis intereses. Valoro profundamente los espacios culturales de encuentro, esos lugares donde uno puede participar en talleres, intercambiar pasiones y descubrir afinidades.

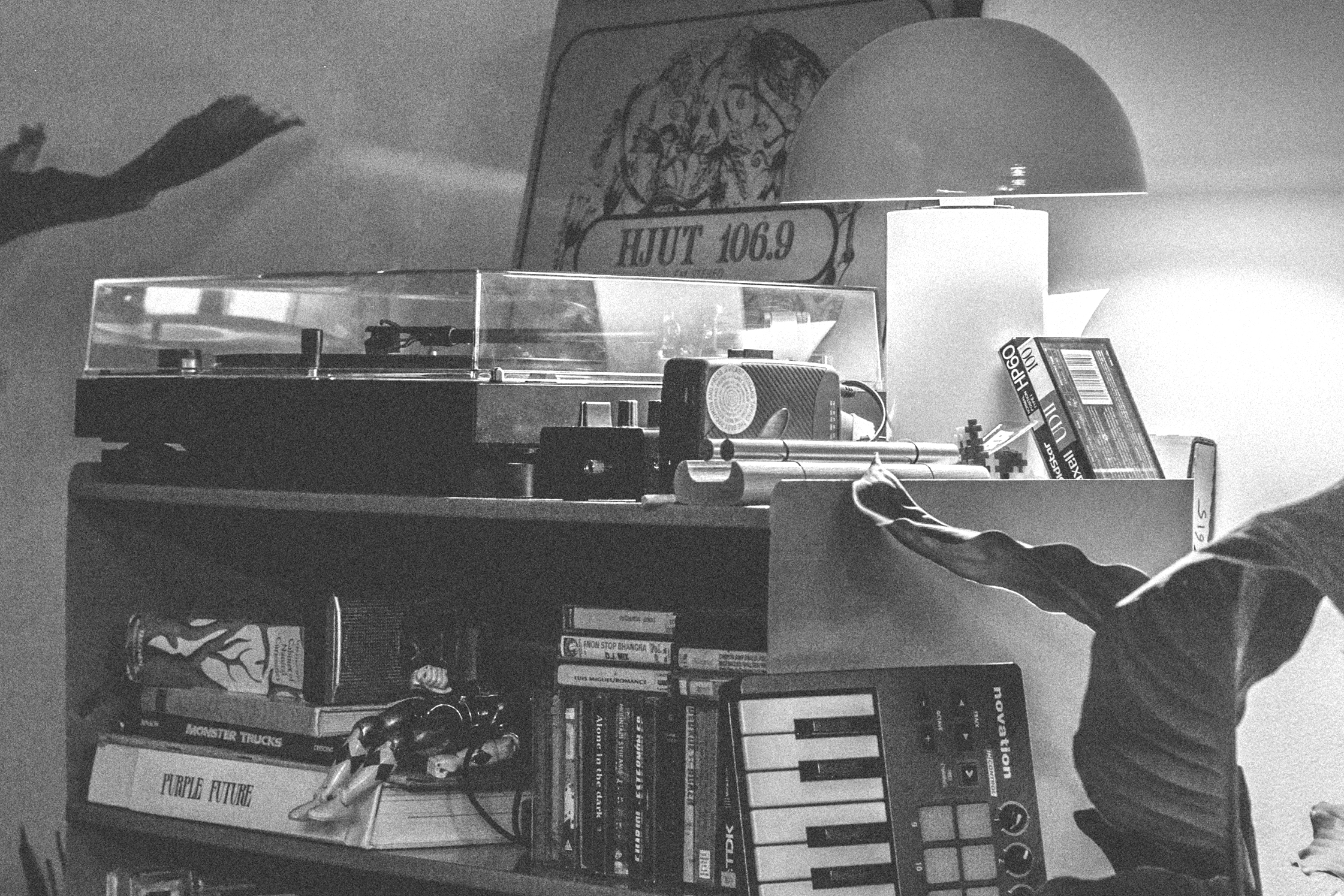

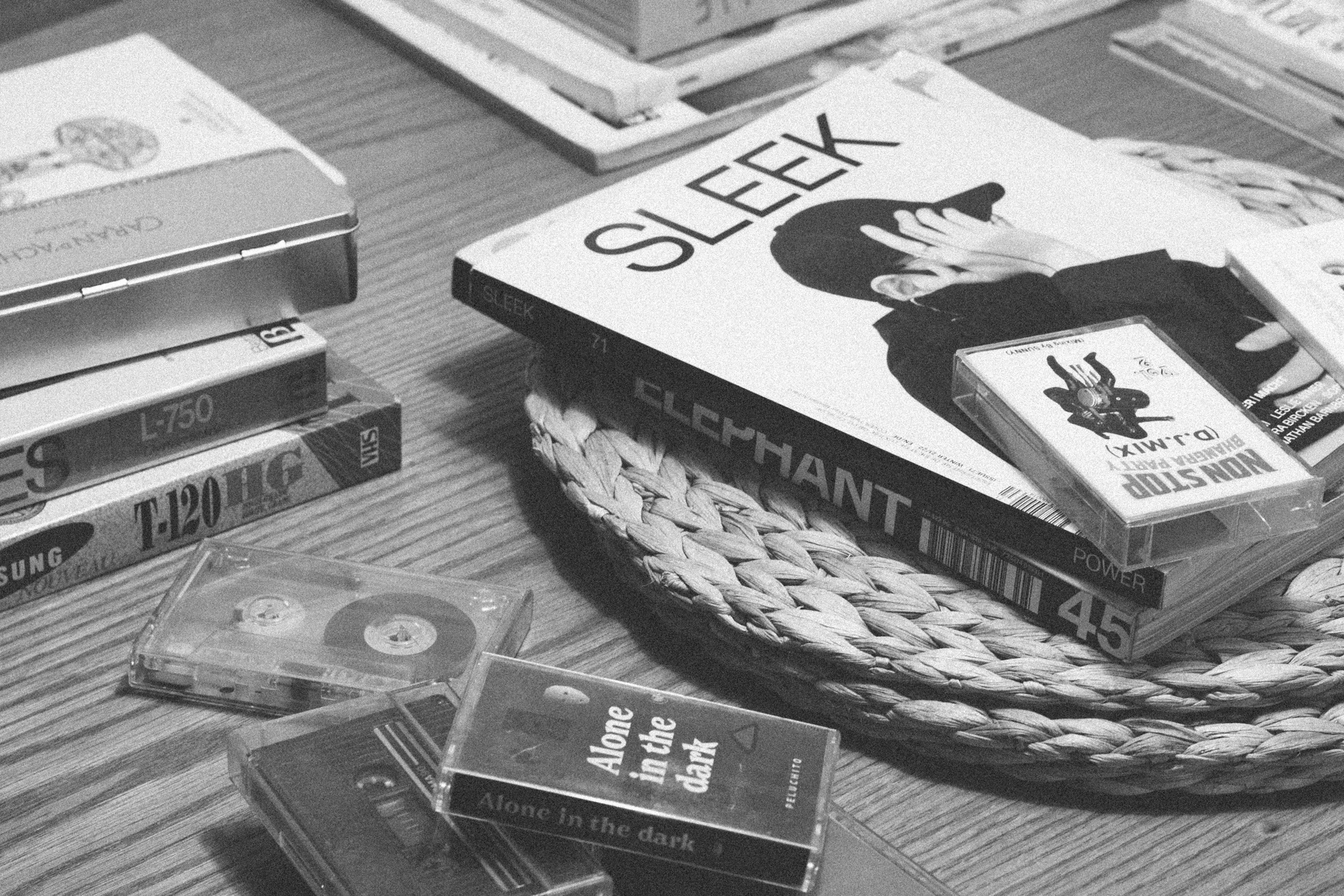

En cuanto a libros, el crecimiento fue exponencial. Cuando uno empieza a explorar librerías independientes, descubre editoriales que están un poco al margen del circuito comercial de los grandes grupos y, justamente por eso, sus propuestas suelen ser mucho más interesantes y singulares. En lugares como Santo & Seña no solo me nutrí de las recomendaciones del equipo, sino también del simple placer de recorrer una selección tan bien curada. Mientras escribo estas respuestas, a pocas horas de haber despegado del aeropuerto El Dorado, pienso en todos los libros de editoriales colombianas que viajan conmigo en la bodega de este avión rumbo a mi nuevo destino en España. En lo musical y en lo objetual, los hallazgos fueron igualmente valiosos. En Colombia hay un aprecio profundo por lo usado, lo antiguo, lo que tiene historia; algo que en muchos países del primer mundo ya se perdió bajo la lógica del consumo rápido. Encontré colecciones de discos realmente únicas en tiendas del centro de Bogotá; muchas veces sentí que estaba haciendo un viaje en el tiempo solo para rescatar esas piezas y traerlas de vuelta al presente.

Este proyecto, al igual que Please Try To Be Nice, nació una mañana en el metro de Nueva York. Por alguna razón, a pesar de estar viviendo un sueño —conocer mi ciudad favorita del mundo—, ese día me sentía molesto, sin saber muy bien por qué. De pronto noté que una persona me miraba fijamente desde el asiento de enfrente. Aparté la mirada, volví a mirar, y ahí seguía, con la vista clavada en mí. Empecé a imaginar posibles reacciones hasta que, de repente, noté que llevaba una gorra con la frase bordada: Please Be Nice. Me pasó de todo por la cabeza.

En ese momento de mi vida tenía una fuerte inquietud por entender cómo quería proyectarme al mundo y de qué manera podía dedicarme a algo que fuera realmente fiel a mis gustos. Decidí crear un proyecto cuyo nombre funcionara como una declaración directa —además del placer que me daba romper todas las reglas del naming. Durante ese mismo viaje le escribí a mi amigo Freddy, con quien siempre había compartido esa búsqueda, y le propuse hacer algo juntos. Su respuesta, sin saber aún de qué se trataba, fue: “Hagamos nuestro propio sello discográfico”. Le respondí: “Sí, una editorial y sello discográfico independiente”.

El nombre del proyecto busca recordar que podríamos ser los últimos humanos de esta era, una invitación a encontrar la voz propia, a comunicar desde adentro y a notar que, cuando lo hacemos, esa voz termina resonando más colectivamente que individualmente.

El proyecto nace de una sensación de cercanía con el colapso de la humanidad —ya sea por guerras, por el derrumbe del sistema capitalista o por un meteorito que desvió su trayectoria hacia la Tierra hace millones de años. Bajo esa idea, los formatos analógicos nos parecieron los más conceptuales y, al mismo tiempo, los más prácticos para imaginar un bunker postapocalíptico donde sobrevivan la música y las publicaciones. Idealmente, claro, ese bunker estaría en medio del bosque.

Después de varias sesiones en las que me expuse a través de mi colección, entendí que detrás de la performance del selector existe un verdadero compromiso con la comunicación: el deseo de acompañar y enriquecer escenas de la vida de las personas con el mejor soundtrack posible. Pasar horas en tiendas y ferias de discos buscando música que pueda entender, que me ayude a construir un concepto y a compartirlo, se ha convertido en el hobby más divertido hasta ahora.

Cada vez que armo una selección parto de una imagen relacionada con el lugar y con el público que imagino asistirá. Suelo tener una carpeta de referencias visuales —fotografías, diseños, stills de películas, ilustraciones— que me interpelan desde lo estético. A partir de ahí encuentro el tono de mi selección. A nivel sonoro, busco que la música sea lo más digerible posible dentro del espectro experimental, que pueda invitar al oyente a explorar sin perder la conexión emocional. Mi gusto musical se mueve entre lo apacible, lo experimental y lo electrónico; cuantos más de estos elementos tenga un track, más me atrae. No me interesan los hits y prefiero lo instrumental antes que lo vocal, salvo en esos casos donde la voz funciona más como un instrumento que como un vehículo de letras.

Mi primera sesión en Santo & Seña fue un sábado a las cinco de la tarde, la primera vez que llevamos el proyecto El Caleidoscopio a la librería. Toqué junto a dos amigos que también hacen parte del proyecto. Elegí ese horario porque siempre había soñado con pasar música en una librería una tarde de sábado; para gran parte de mi colección, ese escenario es ideal. Me di el gusto de hacer girar el disco más antiguo que tengo —Like Blue, de André Previn (1960)— junto a Ryuichi Sakamoto y Laurie Anderson. A mitad de la sesión, una lluvia excepcional, incluso para los bogotanos, nos obligó a suspender la música por unos cuarenta minutos: sonaba tan fuerte que era imposible competir con ella.

Para mí existen dos tipos de personas en la escucha: quienes se dejan sorprender y quienes solo quieren reconocer la música y sentirse en su zona de confort. Mi propuesta está pensada para los primeros. Cuando se da una buena conexión, ocurre algo muy poderoso. Un tema que eliges para musicalizar una tarde de sábado en una librería puede despertar en alguien una imagen que disuelva un bloqueo creativo, ofrecer un sentimiento de gratitud por la creación artística o, incluso, ayudar a salir de una crisis personal. Ese intercambio invisible es lo que más me mueve a seguir compartiendo música.

Nace de mi afición por conocer y conectar con diferentes ciudades del mundo a través del lenguaje tipográfico que consumen en lo cotidiano. En Nueva York, por ejemplo, me intrigó por qué la mayoría de marquesinas y toldos de tiendas usan Arial Narrow o PhuongThao. Esa curiosidad me llevó a investigar la historia detrás de ese fenómeno: cómo una ciudad con una identidad tipográfica hecha a mano pasó, en los años ochenta, a llenarse de banners digitales gracias a una máquina llamada Signmaker, que permitía componer tipografías para estampar en toldos como si fuera un plotter de corte. Esa investigación me impulsó a buscar y descargar esas familias tipográficas, ampliando mi biblioteca de recursos más allá del mundo del branding y hacia una comprensión más cultural del diseño.

Al observar la tipografía fuera del ámbito profesional descubrí que hay una enorme riqueza en los «errores». Muchas cosas que, dentro del diseño formal, serían consideradas incorrectas, resultan profundamente inspiradoras cuando se miran con apertura y curiosidad genuina. En ciertos proyectos, esos usos poco convencionales se transforman en recursos visuales muy potentes. Es una retroalimentación constante.

En lo humano, me dejó muy claro que cuando existe un nivel de calidez genuina se abren mil puertas y surgen infinitas posibilidades de potenciar ideas desde lo colectivo. En la Colombia de hoy hay una fascinación real por la exploración artística individual, pero también una humildad y una ausencia de ego que hacen que las colaboraciones fluyan de manera natural. Es una mezcla perfecta: en poco tiempo formas un grupo, un parche, donde cada quien aporta lo suyo y el proyecto crece con una energía increíble. En ninguno de los lugares donde he vivido había experimentado algo así.

Desde lo creativo, noté —como en buena parte de Latinoamérica— una creciente confianza en las expresiones locales y una valoración más profunda de lo propio. A diferencia de mi primer período en Bogotá, hace cinco años, esta vez encontré un país mucho más abierto a lo nuevo, más dispuesto a experimentar y a mirar hacia adentro.

Creo que esos espacios de encuentro son fundamentales para seguir experimentando la magia de las relaciones fuera de las pantallas. Cuidar los lugares donde se fomenta la interacción social —y más aún en sitios como Santo & Seña, donde el eje principal es el conocimiento— es casi una responsabilidad colectiva. Son pocos los espacios donde todavía ocurren momentos que te hacen recuperar, aunque sea por unos minutos, la fe en la humanidad.

Sí, varios objetos que conseguí allí me acompañan en este momento, mientras escribo desde el avión. En la bodega viajan una grabadora de voz Sony TCM-150, varios casetes vírgenes, un ejemplar de la revista Record, el libro Testigos del fin del mundo con la dedicatoria del autor, Between Sound and Space, algunas novelas gráficas de la colección Bajotierra, varios lápices exquisitos y unos afiches que pronto enmarcaré.

Ojalá quienes compartieron conmigo se queden con una idea: que vale la pena intentar callar, aunque sea un poco, ese síndrome del impostor que todos cargamos. Que confíen más en sí mismos y se entreguen sin miedo a lo que de verdad los apasiona.